日本美容外科医師会認定医院 | 相談・施術の流れ|美容整形・美容外科なら共立美容外科・歯科 ドクターひとりひとりが日々、技術の向上に努力しています。

Kyoritsu Biyo Scrap(KBS)

美容整形は高額医療費制度の対象になるのか?

公開日:2022年03月09日(水)

最終更新日:2022年03月14日(月)

その他

このコラムを読むのに必要な時間は約 9 分です。

最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。

目次

1.基本のキ!社会保険って何?

1-1.高額医療費制度を説明する前に社会保険とは?

まず、高額医療費制度を知るために、社会保険の基礎知識についておさらいしていきます。

社会保険の仕組みがわかれば、高額医療費制度が理解でき、どうすれば高額医療費制度の対象となり受けられるのかがわかってきます。

・お給料から徴収される「税金」と「保険料」

お仕事をしている方なら、給料の中から税金と社会保険料が天引きさていますよね。

「どうしてこんなに支払うの?」

「給料の手取りが減るじゃないか?」と思っている方も多いのでは。

ここでは、保険料と税金の違いを説明しましょう。

★ここでのポイント★

【税金の使い道は自由、保険料の使い道は社会保険制度にしか使えない、つまり使い道が決まっている!】

・税金=徴収した税金の使い道は「自由」

この徴収した税金は「一般会計」に分類され、よく国会中継で一般会計の予算を決めるというのは、この徴収した税金の使い道を決めるということです。

一般会計では、徴収した税金を一つの財布にプールして、様々な予算に割り振りできます。

例えば、教育、道路工事等(インフラ)、医療費、年金、防衛などです。

公的な施設、図書館、美術館(市営ではなく公営のもの、県立美術館など)、博物館、記念館などは税金を使われて設立されることとなります。公立学校の建築、運営にも税金が使われているのです。

道路工事に関しても、国道、県道の工事などは税金が使われています。このように税金は、建築工事、教育、国を守ることなどあらゆることに使われているということ。そして、この一つ一つのことにあなたのお給料から支払う税金が使われているとも言えます。

政治家の方々が国会で一般予算といわれるのは、この税金の使い道を決めているということですね。

・保険料=徴収した保険料は、使い道が決まっている

健康保険料は、医療保険にしかつかない、年金保険料は、基本的に年金にしかつかえない、介護保険料は介護にしか使えないということ。

これを「特別会計」といいます。このシステムを社会保険制度と呼びます。

この「特別会計」は、健康保険で集めた医療保険は、年金や介護には使えないことになります。

社会保険では、税金と違って財布は複数に分けられていて、財布ごとに使い道は決まっているということです。

社会保険とは、広い意味では、健康保険、労災保険、雇用保険が含まれます。

お給料をもらっている方は、給与明細から健康保険、介護保険(40歳以上65歳までの方)、厚生年金、雇用保険と天引きされ、社会保険料計として記載されていると思いますが、それら徴収されたものは、特別会計に組み入れられるということとなります。

給与明細を見ると、社会保険料高すぎ?!と思っている方も多いと思うのですが、その使い道というのはきっちり決まっていて、自分たちが病気になってしまう、ケガしてしまった、そうなると働けない、また年をとって老齢に達したときなどに年金を受け取れることもあります。

また、老齢に達しなくても、病気やケガで働けなくなったら障害者年金を受給することもあるでしょう。

自分がそうなることだけでなく、困窮した人たちを助けることにもなります。そう考えると、会社で働くだけでも、自然と社会に奉仕しているということにもなりますよね。

2.そもそも健康保険とは?

2-1.高額医療費制度を知るために健康保険の仕組みを知ろう

先ほどの項目では、保険料と税金の違いを説明して、社会保険に健康保険が含まれるというお話をしています。ここでは、社会保険についてもう少し深堀していきましょう。

まず、健康保険の基礎知識として、保険事故と保険給付という用語について説明します。

・保険事故と保険給付

保険事故という言葉は聞きなれないと思いますが、この保険事故、保険給付を説明するには登場人物について知ってもらう必要があります。

★保険事故と保険給付を知るために登場人物を紹介

保険者・・・これは保険料を徴収して保険給付を行う人

この保険者には、健康保険協会、全国社会保険協会(協会健保)、国民健康保険協会などがあります。

被保険者・・・保険料を徴収される人。要するに給料や所得から保険料を支払っている人ですね。

会社員、自営業者など社会保険に加入している人たち。

国民健康保険も社会保険に含まれます。自営業をされている個人事業主は、この国民健康保険に加入している方が多いです。

★一部負担と現物支給について説明

この保険料を支払っている人たち(被保険者)は、「保険事故」が起これば「保険給付」があるということです。

ここで一例をご紹介すると、社会保険加入者が病気や事故にあったとします。

病院を受診したら、医療費を支払う時、負担するのは3割、7割は社会保険に加入していたら支払う必要はありません。

この3割負担を「一部負担」と呼び、7割負担する部分を「現物支給」と言います。

病気や事故に遭うと保険事故となり、7割負担の部分である現物支給が保険給付ということになりますね。

★一部負担ですみ、現物支給してもらうには必要な「被保険者証」

社会保険に加入して「被保険者」になると被保険証を受け取ることができます。

これを病院、薬局で提示すれば一部負担ですむことになるのです。

被保険者証には、保険者、被保険者、被保険者番号が記載されています。

病院で受診する際に、受付で社会保険証の提示を求められるのは、この保険給付を受けるためということになりますね。

3.社会保険の仕組みが知りたい

3-1.高額医療費制度を知るために社会保険の種類とは

他の項目でもお話しましたが、税金はいろんなことに使われるのですが、社会保険料が使われるのは決まったことにのみです。ここでは、この決まったことを分野別に説明していきます。

・社会保険料が使われるのは、大きく分けて二つの分野(第一分野と第二分野とします)

それぞれの分野に適用される法律があります。

わかりやすく分野別に保険の種類と適用される法律を下記に記載してみました。

第一分野:労働保険(2種類の保険がある)

①労災保険:業務上(仕事中)に起きた事故、病気→労働者災害保険法の適用

②雇用保険:失業したら→雇用保険法の適用

第二分野:社会保険(3種類の保険がある)

①健康保険(医療保険):主に業務外のケガ、病気になって受診→健康保険法の適用

②介護保険:要介護、要支援に認定されると→介護保険法の適用

※介護保険は、もともと健康保険に含まれていたが2000年より健康保険から切り離されて独立した

③年金保険:死亡、障害、老齢により年金支給が始まる→国民年金法、厚生年金法(加入している年金により年金支給額が異なる)

上記のアンダーラインのところは、すべて保険事故に該当します。

そして分野ごと法律に則り、保険給付が行われるのです。

今回の高額医療制度を理解するために必要な知識は、主に第二分野です。

その中でも①の健康保険が適用されることで、高額医療費制度の対象になるか否かがわかってきます。

保険事故が起これば、保険給付があるということも非常に重要ですので、ここをよく理解してから後述する項目を読んでいただきたいと思います。

4.高額医療制度について

4-1.それで高額医療制度とは?

ここでは、高額医療制度を説明するためにまず、日本の医療制度について説明します

・日本の医療の仕組み

日本の医療には、

①社会保険により医療

②その医療(社会保険が適用されない医療)

この二つがあります。

①は、今までご説明してきた通り、被保険者証を提示して、社会保険を使って自己負担は3割の診察料払う治療。

②は、社会保険が適用されない医療です。例えば、美容整形、歯列矯正(審美を目的としたもの)で、これは全額が自己負担となり自費診療と呼ばれます。

②に関してはこのほかに税金を使って行う公費負担医療というものもあります。

★ここでのポイント★

日本の医療制度では、この①社会保険適用の医療と②の自費診療と同時行うことは原則禁止されています。

この同時に行うことを混合診療とよびます。

・高額医療費制度とは

①の社会保険適用の医療で、被保険者(つまり受診した人)が一部負担した金額が、高額になった場合に月の限度額を超えた部分を払い戻ししてもらえる制度ということです。

この限度額にも基準額があり、またそのかかった費用内容も基準があります。

一例をあげれば、受診して通院、診察費用、手術代、入院費がかかり高額になった、3割負担だとしても負担額が大きい、こういう場合には、基準額を超えた部分は払い戻してもらえますよという制度。

ただし、民間の医療保険などに加入していて入院給付などをもらっていると、そのもらった部分を差し引いた金額しか受け取れないこともあります。

それと負担額の大きさですが、これも被保険者の年収や、加入している健康保険組合などによって違ってきます。

また、この入院費などは、被保険者がまず支払って、その支払額によって制度が受けられるということです。

病院で診察してもらって、手術、入院があって費用を教えてもらったら、加入している健康保険組合に問い合わせることをお勧めします。

会社員の方なら、所属している企業の総務に問い合わせればいいでしょう。

自営業の方は、加入している国民健康保険組合に問い合わせてください。

高額医療制度を利用したけど、払い戻しの金額がちょっと違う?不満だと思ったら、不服申し立てということもできます。

その場合は、お住まいの市町村あてになるので、住民登録をしている市町村に問い合わせることも必要となってきます。

5.美容整形は高額医療制度の対象となるのか?

5-1.美容整形は社会保険を使えない?!

ここまでお話してきて、読んだ方はもうお分かりだと思いますが、4の項目で日本の医療制度を説明した際に、美容整形は、社会保険が適用されない治療であるとお話しています。

高額医療制度のルールとして、社会保険を適用された医療で支払った費用(自己負担の部分)となっているので、結論としては、美容整形は高額医療制度の対象にはならないということになります。

そもそも「保険事故」が起こって、「保険給付」されるとお話してきましたね。

保険事故とは、病気やケガ、事故などに遭って起こることです。

美容整形での診療は、二重まぶたの手術、バストを大きくする豊胸手術など、病気やケガが原因で施す手術ではないというところがポイントとなります。

この美容や審美を目的とした手術は病気とみなされないため、健康保険診療の対象外となるのです。

健康保険法が適用されないとなると高額医療制度の対象にもなりません。

ただ、一部の美容外科手術でも、健康保険がつかえるならば高額医療制度の対象となりえます。

例えば、腋臭や多汗症など日常生活に支障をきたすなどの手術などは、クリニックによっては健康保険が使える場合もありますので、受診前に確認されることをお勧めします。

まとめ

・美容整形のほとんどは社会保険適用の医療ではないという事実

社会保険が適用される医療なら高額医療費制度を受けることができるが、ケガや病気が原因ではない治療、美容整形に関しては社会保険が適用されないことから高額医療費制度の対象とはなりません。

しかし、診療項目によっては美容クリニックでの治療でも受ける可能性もあります。診察を受ける前のカウンセリング時に、この治療は社会保険が適用されるかどうかを確認しておくことも必要です。

共立美容外科の美容整形のメニューはこちらから。

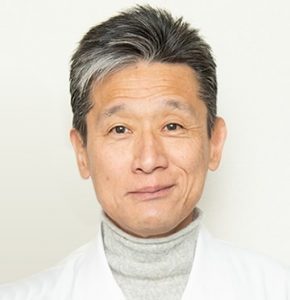

このページの監修・執筆医師

-

久次米 秋人(くじめ あきひと)

日本美容外科医師会理事

日本美容外科学会認定専門医-

略歴

-

- 1983年

- 金沢医科大学医学部 卒業

- 1983年

- 高知医科大整形外科入局

- 1989年

- 東京本院(品川)開院

- 2002年

- 本院を新宿に移転

- 2013年

- 銀座院院長就任

- 2018年

- 第107回日本美容外科学会 学会長就任

-

-

主な加盟団体

日本美容外科医師会理事

日本形成外科学会会員

日本美容外科学会会員

日本美容外科学会認定専門医

日本脱毛学会会員

北米脂肪吸引形成外科学会会員

日本坑加齢美容医療学会会員

-

SEARCHどのような美容整形をお探しですか?

- お顔の

美容整形 - ボディの

美容整形 - お肌の

美容整形 - その他の

美容整形

×

新宿・名古屋・大阪・福岡をはじめ

全国26院 共通ダイヤル

0120-500-340

あの久次米総括院長も診察♪

新宿本院 直通ダイヤル

0120-500-340

銀座院 直通ダイヤル

0120-560-340

渋谷院 直通ダイヤル

0120-340-428

池袋院 直通ダイヤル

0120-340-800

立川院 直通ダイヤル

0120-489-340

上野御徒町院 直通ダイヤル

0120-340-444